企業の採用活動において、自社の認知拡大や、人材とのマッチング精度を高めるために実施される「採用広報」には、さまざまな手法があります。

本記事では、近年の採用広報でとくに重要性が増している「採用動画」について詳しく解説します。

採用動画は、自社の情報を視覚的に伝え、魅力を存分にアピールするための効果的なコンテンツです。

記事本文では、採用動画をつくる目的・メリットから制作の依頼先や費用相場、さらには動画制作時のポイントまで詳しく解説しているので、採用動画制作を検討中の方はぜひ参考にしてください。

採用動画とは

まず、採用動画とはどのようなものか、特徴について説明します。

採用動画の注目度が高まっている理由についてもあわせて見ていきましょう。

求職者に向けて自社の情報をまとめた動画コンテンツ

採用動画とは、企業の採用活動の一環として、求職者に向けて制作する動画コンテンツです。

採用動画では、企業の歴史やミッション・事業内容の紹介をはじめ、取り扱う製品・特定のプロジェクトに焦点を当てたストーリー、あるいはオフィスの雰囲気や働く人の様子などを伝えます。

煩雑になりがちな採用情報を視覚的にわかりやすく伝えられること、そして求職者に自社の魅力を訴求し、そこで働くイメージを強めてもらいやすいことが、採用動画を活用する魅力です。

採用動画を発信する場はさまざまですが、一般的にはSNS(ソーシャルメディア)や採用サイトなどのWeb上での公開したり、また会社説明会などのイベント時に流したりして活用されます。

採用動画はなぜ必要?

採用動画の必要性が高まっている大きな理由として、求職者世代の人材が動画コンテンツに深く親しんでいることが挙げられます。

たとえば、Z世代(主に1990年代後半から2012年頃に生まれた世代)は、物心ついたときから身近にデジタルデバイスがあり、日常生活で多様なオンラインサービスに触れてきています。

SNSを使ったコミュニケーションも当たり前となっており、「YouTube」や「TikTok」といった動画配信サービスも積極的に活用しています。

こうした時代の変化もあり、Z世代の若者たちは膨大なテキストよりも、動画・画像などを活用した「わかりやすい情報」や「ビジュアルコミュニケーション」を好む傾向にあります。

実際、動画マーケティングを提供する株式会社プルークスが、新卒向け就職エージェント「career ticket」と合同で22卒の就活生を対象に実施した調査では、約6割が「YouTubeで採用動画を視聴したことがある」と答えています。

また、「採用動画をYouTubeで視聴した」就活生のうち、「採用動画があったほうが良い」と回答した学生は9割以上。動画を見たことにより、約7割の就活生が「志望度が上がった」と回答しています。

(出典:「就職活動におけるスマートフォンの活用と採用動画視聴に関するアンケート調査」)

多様なコンテンツに触れ、目の肥えた現代の求職者を惹きつけるためには、もはや文字だけでの情報発信では不十分といえるでしょう。

求職者との感情的なつながりを構築する手段としても、採用動画はますます重要視されています。

工夫を凝らした採用動画の発信が、多くの人材と出会い、採用を成功させるための非常に重要なポイントとなっています。

採用動画のメリットと得られる効果

ここでは、採用動画を活用することのメリットと、そこから得られる効果について説明します。

会社の情報を正確に伝えやすい

動画には、テキストや画像と比較し、短時間で多くの情報をわかりやすく訴求できるメリットがあります。

米国のForrester Research社の博士が行った研究によると、1分間の動画は、一般的なWebページの3600ページ分もの情報量を持つことがわかったのだそうです。

先に紹介した通り、ビジュアルコンテンツに慣れ親しんでいる若手求職者にとって、動画は企業の情報収集をするうえで欠かせない情報源のひとつとなっています。

採用動画は、会社の文化や仕事内容、働く環境などのさまざまな情報を具体的に、わかりやすく伝えるための非常に効果的な手段といえるでしょう。

求職者の記憶と印象に残りやすい

動画は、人間の視覚に訴えかける力が強いため、情報を求職者の記憶に強く残しやすいというメリットもあります。

動きのある映像のほか、BGMやテロップなどを取り入れたオリジナリティのある採用動画は、求職者にとって「他では見たことのない唯一無二のもの」として印象に残ります。

魅力的な動画をつくれば、求職者にとっては「こんな会社で働いてみたい」といったイメージを膨らませやすく、志望意欲の高まりにもつながるでしょう。

マッチング精度を高められる

採用動画では、言葉ではなかなか説明しづらい社内の雰囲気や、働く人の姿が鮮明に伝わります。

そのため、求職者にとっては、その企業が自分に合うかどうかを、よりリアルに考慮する材料となります。

企業側にとっては、自社のありのままの姿を動画で伝えることで、価値観や志向性が合う志望度が高い人材からの応募が増えるなど、マッチング精度が高まる効果が期待できます。

採用活動の効率化や工数削減につながる

動画は、採用プロセスの効率化や工数削減にも役立ちます。

というのも、動画は一度制作すれば「自社サイトに掲載する」「会社説明会で流す」「SNSで発信する」といった多様な使い方が可能だからです。

採用担当者が求職者に直接説明していた情報については、動画を上手に活用して伝えることで、担当者の手間や負担を大きく減らすことができるでしょう。

採用動画のデメリット

先に紹介したように採用動画には多くのメリットがありますが、いくつかのデメリットといえる要素もあります。

以下で具体的に説明します。

制作コストがかかる

採用動画を制作するには、撮影用の機材や編集用のソフトウェア、また関連スキルを持ったスタッフが必要です。

また、動画制作のコストは、求めるクオリティや内容によって大きく変わるものです。

きちんと企画やストーリーを考えて、質の高い採用動画を作りたいと考える場合には、一般的には1本あたり数十万円~数百万円以上の費用がかかります。

もちろん低予算で制作することも可能ですが、あまりにクオリティが低いと、期待するだけの効果が得られないおそれがあります。

採用動画を制作する際には、まずどれくらいの予算をかけられるのかを明確にしたうえで、ターゲットに自社の魅力が十分に伝わる企画を考えていくなど、ステップを踏んでプロジェクトを進めていくことが必要です。

なお、採用動画の制作費については、記事後半「採用動画の制作依頼先と費用相場」でも詳しく説明します。

クオリティが低いと悪い印象を与えてしまう

あまり質が高くない採用動画は、求職者に対して企業の魅力づけをするどころか、逆に悪い印象を与えてしまう可能性があります。

動画は情報が伝わりやすいからこそ、その情報をどのように伝えるべきか、きちんと考えて制作していきましょう。

ターゲットを意識したストーリー構成をはじめ、映像のきれいさや音声の聞き取りやすさ、さらには編集の仕方など、細かな点まで気を配って制作することが重要です。

クオリティが低い動画を公開した場合、会社そのものや仕事に対しての信頼を失ってしまうこともあるため、十分に注意したいです。

主な採用動画の種類と内容

ひとことで採用動画といっても、その中身はさまざまであり、伝えたいことに応じて内容を検討していくことが重要です。

ここでは主な採用動画の種類と、それぞれの特徴について紹介します。

社員インタビュー動画

「社員インタビュー動画」とは、現場で活躍中の社員が登場し、入社理由や仕事のやりがい、入社から現在に至るキャリア、将来の目標などについてインタビュー形式で語る様子をおさめた動画です。

その会社で働く社員の様子や雰囲気がよく伝わるため、求職者の共感や注目を集めやすいのが魅力です。

話す姿だけではなく、日常業務の様子や他の社員と交流している様子を映像の途中で差し込むと、職場環境や働きやすさについても、より鮮明に伝えやすくなります。

代表メッセージ動画

「代表メッセージ動画」とは、企業のトップ(代表)が登場し、求職者に向けたメッセージを発信する動画です。

自社の理念や魅力、人材に対する思いなどをトップ自らが語ることで、求職者はその会社の意思や方向性を実感しやすくなります。

また、トップの雰囲気はその会社の雰囲気も反映するため、自社の価値観に強く共感し、マッチする求職者を集めたい場合にも効果的です。

事業紹介動画

「事業紹介動画」とは、その名の通り、自社が展開する事業・サービスについて詳しく説明した動画です。

社員らが直接語って説明する形式のほか、数値・データを図表やイラストなどで視覚的に表現したインフォグラフィックスアニメーションを使い、より具体的にわかりやすく伝える動画も人気があります。

事業紹介はどうしても内容が膨らみがちなため、いくつか要点をおさえて、求職者がわかりやすい動画にまとめることがポイントです。

オフィス紹介・オフィスツアー動画

自社の雰囲気がよくわかる「オフィス紹介(オフィスツアー)」も、求職者の注目を集めやすい動画です。

ワークスペースのほか、社員が集う共有スペースや食堂、エントランスなど、社内で特徴的な場所をいくつか紹介するとよいでしょう。

撮影時、各スペースがあまりに雑然としている場合は整える必要がありますが、社内の自然な様子を表現することで、求職者のイメージは大きく膨らみます。

製造業など工場をもつ企業の場合は、普段はなかなか見ることができない工場の雰囲気を紹介するのも、求職者への魅力づけをするために効果的です。

コンセプトムービー

「コンセプトムービー」とは、企業の理念や価値観、採用コンセプトなどを伝えるための動画です。

会社としての思いや、自社ブランドの雰囲気・目指す方向性といった抽象的な話題を、できるだけ具体的に、ストーリー仕立てで印象に残る映像表現で伝えることが可能です。

なお、コンセプトムービーの制作は、他の動画と比較しても難易度が高めです。

企画のが不十分であったり、編集技術などの面でクオリティが低かったりすると明確な思いが伝わらない動画になってしまうため、注意が必要です。

会社説明会動画

求職者向けに実施する「会社説明会」の内容を撮影し、ひとつの動画コンテンツとして今後の採用活動で活用することも可能です。

この動画では、主に企業理念や事業内容・仕事紹介・選考フローなどについて具体的に伝えます。

プレゼンテーターが淡々と話すだけではなく、適宜グラフや図解なども入れ込みながら、視覚的にもわかりやすい表現を心がけることがポイントです。

実際に求職者の前でプレゼンテーションした内容をそのまま撮影して編集することも可能ですが、雑音の入りなどが気になる場合には、公開する動画用に、誰もいない場所で撮影するとよいでしょう。

採用動画のトレンド

時代の流れとともに、採用動画のトレンドも少しずつ移り変わってきています。

ここでは、現代の採用動画として、とくに注目を集めている手法・内容について紹介します。

インタラクティブ

最近の採用動画でとくに注目されているのが、「インタラクティブ(双方向性)」の要素を取り入れた動画です。

インタらティブ動画の一例として、画面上にタッチポイントを作り、視聴者が押すことでポップアップが表示される仕組みや、映像内にストーリー分岐の仕組みを取り入れた動画などがあります。

求職者にとって、このような動画は「見るだけで終わり」にならないため、より印象に残りやすく、また体験できるワクワク感も得られます。

インタラクティブ動画を通じて企業と求職者の間のコミュニケーションを深めれば、結果的に自社にマッチする人材からの応募を増やすことにもつながります。

ショート動画

「ショート動画」とは、30秒~90秒くらいを目安とした「短尺動画」を意味します。

企業の採用活動において、事業内容などをゆっくりと伝える比較的長尺の動画は以前から活用されてきました。

現在はそのような動画以外に、リズム感よく自社の雰囲気・魅力を伝える短尺動画を作り、発信する企業が増えています。

採用活動でショート動画の注目度が高まっている理由として、若者世代が日常的に利用する「YouTubeショート」「Instagramリール」「TikTok」といったSNSとの相性がよいことが挙げられます。

SNS上では魅力的なコンテンツは拡散されるため、広告のように大きなコストをかけなくても、より多くの人にリーチでき、認知度アップにつながるチャンスがあります。

また、ショート動画では、テキストでは伝わりにくい社内の日常の様子やリアルな雰囲気を伝えやすいため、求職者の興味関心や志望意欲を高めるのにも役立ちます。

採用動画の制作依頼先と費用相場

採用動画の制作は、大きく分けると「専門家に外注する方法」と「自社で作る方法」の2パターンがあります。

ここでは、採用動画の主な制作依頼先と、それぞれの費用相場について説明します。

依頼先1:動画(映像)制作会社

採用動画の代表的な制作依頼先が、動画(映像)制作会社です。

動画制作では専門的なスキルが必要になるため、自社で対応するのが難しい場合は動画制作の専門会社に外注することで、高品質な動画をスムーズに準備することが可能です。

採用コンテンツに強い会社、ブランディングに強い会社、アニメーションやインタラクティブ動画にも対応できる会社など、制作会社によって特徴や強みはまちまちなので、自社の採用動画の目的を明らかにしておきましょう。

なお、一般的な動画制作の費用相場は以下の通りです。

- インタビュー動画:10~30万円/本

- 企業紹介・事業紹介動画:30~50万円/本

- 短編PR動画(3分程度):50万円/本

- ドキュメンタリー:200~300万円/本

- ショート動画:1万円~/本

ただし、動画は内容や演出などにより、制作費用が数十万円単位で変わることも珍しくありません。

そのため、まず自社で予算と伝えたいことを明確にしたうえで、制作について相談・依頼することをおすすめします。

制作会社によっては「編集のみ」「ナレーションのみ」といったように、特定の作業だけを任せることも可能です。

依頼先2:フリーランス

個人(フリーランス)で活動する動画制作者に、採用動画制作を依頼することも可能です。

個人に依頼する最大のメリットは、なんといっても費用を抑えやすいこと。動画制作会社に依頼する場合と比較し、人件費を抑えやすいため、制作会社の半額程度で動画制作を頼めることもあります。

ただし、「動画制作者」とはいっても得意な分野やテイスト、実力は人それぞれ異なるため、個人に依頼する場合は、より慎重に相手の実績などを確認しておきましょう。

また、個人のクリエイターは、撮影や編集作業そのものは問題なく担当できても、「コンセプト決め」「シナリオ作成」などまでは手がけていないケースもあります。

依頼にあたっては、サービス内容や実際にその人が制作した動画をチェックし、自社のニーズを満たしてくれそうな人に相談するようにしてください。

自社で制作してコストを抑えることも可能

制作会社などに外注せずに、社内で動画制作を行う方法もあります。

自社に動画制作のスキルを持つスタッフがいる場合、そして十分なリソースがある場合には、社内で対応して制作費を抑えるのもよいでしょう。

とくにショート動画であれば、スマホを使って社内の様子を撮影し、無料の編集ソフトやSNS上の機能を使って簡単に編集・投稿することが可能です。

一方、数分以上の動画やコンセプトムービーを作りたい場合には、やはり制作のプロに依頼するほうが効率よく進み、クオリティ面でも満足のいくものができる可能性が高いでしょう。

採用動画の効果を高めるためのポイント

採用動画を効果的に活用するためには、いくつかのポイントを考慮する必要があります。

ここでは6つのポイントに分けて、それぞれを詳しく解説します。

ポイント1:制作目的や動画の活用場面(用途)を明確にする

採用動画を制作する前に、その動画の目的や使用場面を明確に定めることが重要です。

たとえば、新卒採用・中途採用・特定の職種採用など対象となる採用の種類や、動画を活用する場面に合わせて、動画のコンセプトやメッセージを設計しましょう。

ポイント2:採用ターゲットを明確にする

採用動画を作るにあたっては、どのような人材を採用したいか、ターゲット像を明確にしておくことも大事です。

ターゲットに合ったメッセージとストーリーを作成することが、高い採用効果を出すための重要なポイントとなります。

ポイント3:求職者視点で構成や内容を考える

採用動画は、あくまでも求職者にアピールするためのコンテンツです。

そのため、自社が一方的に伝えたいことや思いだけではなく、必ず「求職者視点」を取り入れた構成や内容を意識して制作を進めましょう。

求職者が何を求めているのかを理解し、それに応える情報やストーリーにすると、伝わりやすい動画になります。

ポイント4:社内のリアルな姿・雰囲気が伝わるようにする

採用動画は企業の魅力を伝える手段ですが、良い面だけを強調せず、社内のリアルな姿や課題などもきちんと伝えることが大切です。

求職者は企業のさまざまな情報を集め、その会社の価値観が自分に合うかどうか、本当に信頼できるかどうかを判断します。

また、最近の求職者は多様な動画コンテンツに触れて目が肥えているため、自社のPRや良い面ばかりを打ち出していると、「悪い情報を隠そうとしているのではないか」などと判断され、逆効果になるおそれがあります

変に飾り過ぎずに社内の自然な雰囲気を映したり、経営上の課題までオープンに伝えたりすることが、信頼性向上につながります。

ポイント5:一貫性のあるメッセージを伝える

採用動画で伝えるメッセージは、一貫性があるものにするよう心がけましょう。

動画は他の採用媒体・手法と組み合わせて活用することが多いですが、それぞれで企業のビジョンや文化、価値観などがブレていると、求職者の混乱を招きかねません。

メッセージがきちんと伝わる動画を作るためにも、自社の採用コンセプトや求める人物像などを明確にし、それにもとづく具体的な企画を検討していきましょう。

ポイント6:SNSを活用する

採用動画を効率よく広めるためには、SNSの活用がおすすめです。

「YouTube」「Instagram」「TikTok」などのプラットフォームでショート動画を共有すれば、多くの求職者に自社の情報を届けることが可能です。

また、魅力的な情報は拡散されるため、高額な求人広告を出さなくても自社のアピールにつながるチャンスが得られます。

ただし、SNSにもさまざまな種類があるため、自社のターゲットに合うSNSを選ぶようにしてください。

採用動画を活用している企業の事例

ここでは、自社の魅力や特徴をわかりやすく伝えるための採用動画を作成し、採用サイトに公開している企業の事例を紹介します。

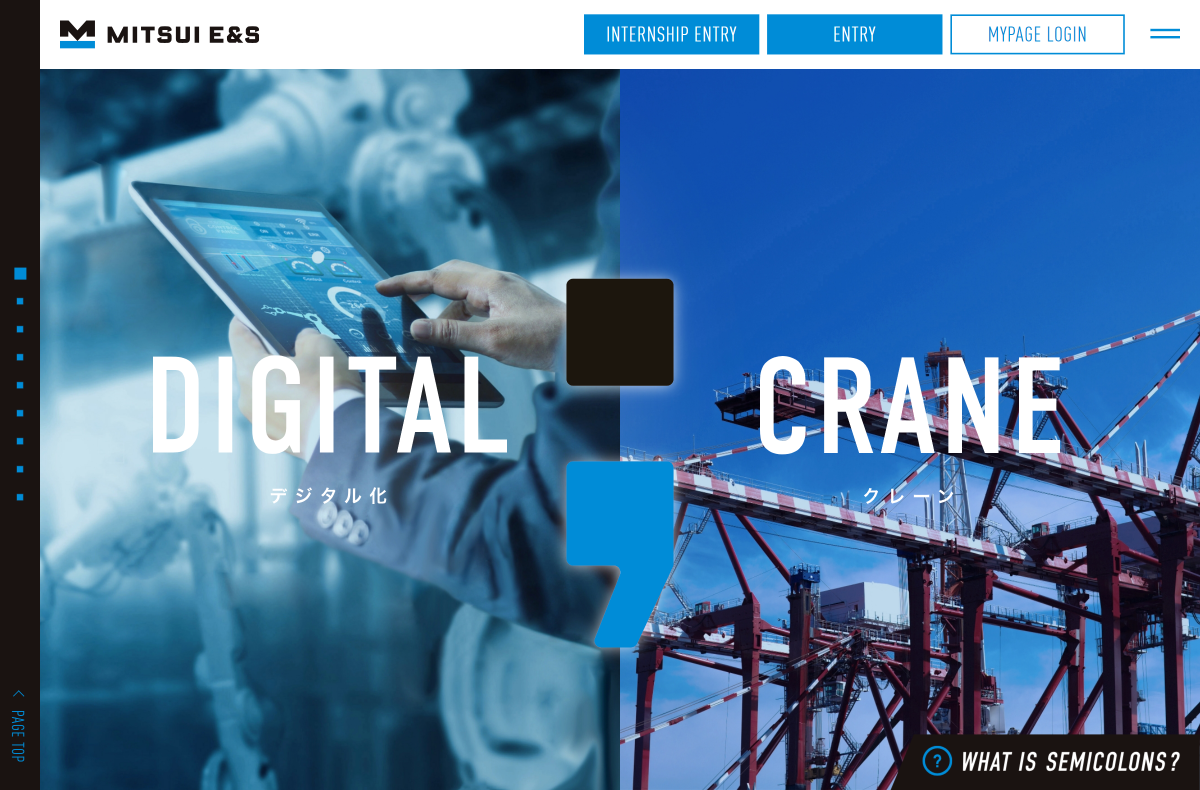

株式会社三井E&S

株式会社三井E&Sは、1917年に三井造船として創業し、船舶用のエンジンや湾岸システムなどの設計・製造、エンジニアリングを手掛けてきた会社です。

同社では、会社紹介や事業内容に関する情報を、採用サイトの「ムービーギャラリー」で公開しています。

動画1本あたりの長さは3分~10分程度と短めですが、複数の動画を公開することで、自社のさまざまな魅力や特徴が多面的に伝わります。

テキストや写真だけでは表現しきれない、仕事のスケールの大きさや、働く人のリアルな表情や姿を印象的に伝える動画コンテンツです。

同じページには、VRを使って工場の様子を覗ける仕組みも取り入れているので、ぜひ参考にしてみてください。

株式会社IHI

株式会社IHIは、資源・エネルギーや社会インフラ、産業機械、航空・宇宙の4つの分野で事業を展開する総合重工業メーカーです。

同社では、新卒採用サイトにおいて、多くの「世界初」を実現してきた自社の高度な技術力と、ものづくりに対する思いを表現した「コンセプトムービー」を公開しています。

2分程度のショートムービーを通じて、自社が世の中にどのような価値を提供しているのかを、美しい映像と音楽で表現。

この動画を見ることで、採用サイトのトップ画面に記載されている「夢の叶え方は、ひとつじゃない。」の採用キャッチコピーが、より印象的に伝わります。

学生がこの企業で働く未来に希望を持てるような採用動画になっているといえるでしょう。

三谷商事株式会社

三谷商事株式会社は、福井県福井市と東京都千代田区に本社を構え、情報システムや建設、エネルギー関連の事業を展開している会社です。

同社では、採用サイトの「スペシャルムービー」特集で、社員の声を集めたショートムービーを公開。

題目は「あなたにとって〇〇とは?」とし、自社の新人研修や海外勤務について、さらには趣味といったパーソナルに焦点を当てた質問に、社員が答えています。

会社紹介や事業紹介だけでなく、このような社員の声をまとめた動画も、採用活動では積極的に活用されています。

タカラベルモント株式会社

タカラベルモント株式会社は、大阪市中央区に本社を置き、理容室・美容室や医療施設で使われる業務用設備機器の製造・販売などを手掛けている会社です。

同社では、新卒採用コンセプトをはじめ、プロジェクトストーリーや職種別の社員インタビュー、オフィス紹介など、求職者向けのさまざまな情報を短いムービーにまとめ、YouTubeで発信しています。

採用サイト上にも「MEET WOW!」という特設ページを設置して同じ動画を掲載。

言葉や写真だけでは伝えきれない自社のリアルな雰囲気や、仕事の魅力がより強く伝わるコンテンツとなっています。

株式会社オプテージ

株式会社オプテージは、大阪府大阪市に本社を置き、関西で独自の光ファイバーネットワークを提供している会社です。

同社の採用サイトでは、自社のさまざまな情報や特徴・魅力を動画コンテンツとして発信しています。

一例を挙げると、企業の抽象的な想いを表現する「コンセプトムービー」のほか、トップが求職者に向けて直接メッセージを伝えかける「社長ムービー」を公開。

このほか、「リモートクロストークムービー」として、若手の同期社員4人が、オンラインで、仕事や会社などについてざっくばらんに話し合う座談会を動画にまとめたものも見ることができます。

社長や社員の生の姿や声を伝えることにより、会社の雰囲気や人の魅力がより伝わりやすくなっています。

三菱食品株式会社

三菱食品株式会社は、加工食品や冷凍・チルド商品などを取り扱う総合食品商社として、小売業や外食業などの取引先へ商品を提供する会社です。

同社の採用サイトでは、動画を積極的に活用し、自社の事業や仕事の魅力に関する情報を発信しています。

「動画で知る、食品商社」ムービーでは、「食品商社」という、求職者にはあまり馴染みがないであろう業種について、アニメーションとナレーションを取り入れた約3分の動画で紹介。

この動画を通じて、同社のビジネスが、私たちの日常生活にどのように関わっているのかを簡単に知ることができます。

また、営業職やロジスティックスの仕事内容については、社員インタビューを通じて発信しています。

得意先との商談の様子や、工場など現場の映像もふんだんに盛り込まれているおり、よりリアルに仕事の様子を掴みやすい動画となっています。

まとめ

求職者に向けて発信する「採用動画」は、自社の認知度アップや魅力づけ、さらには求職者が会社で働くイメージを高めるなど、良い効果が期待できるコンテンツです。

採用広報の一環として、広告やSNS運用など他の採用媒体・手法とあわせ、積極的に活用する企業が増えています。

最近では短尺の「ショート動画」もトレンドとなっており、SNSを活用しながら自社のありのままの姿を発信することで、求職者とのコミュニケーションを深めることが可能です。

まずは自社の採用コンセプトやターゲットを明確にし、どのような動画を作っていくのがよいか検討していきましょう。